L'Histoire avance à l'aveugle et dans sa marche absurde elle écrase au hasard innocents et coupables. Tous connaissent l'échec. C'est ce qui apparaît à la lecture de cet immense et labyrinthique monologue, beau roman pour un public féru d'histoire, mais d'une lecture difficile.

Dans un hôpital psychiatrique, à Trieste, où il est entré en 1992, Salvatore Cippico, né en Tasmanie en 1910, raconte les erreurs de sa vie à son médecin le docteur Ulcigrai. Magnétophone, ordinateur, papier : le vieil homme livre son passé d'aventurier, sa biographie de communiste en même temps qu'il s'invente une autre vie, au XIXè siècle, en alter ego du marin danois Jorgenson, et s'occupe à sculpter des figures de proue dont les images se confondent avec celles des femmes qu'ils connurent, l'un comme l'autre d'un bout à l'autre du monde.

Comme la mémoire ne se vide pas d'un coup mais par à-coups, le monologue ne produit pas un récit linéaire de vie de communiste fracassé par l'échec de l'action militante, et qui s'estime trahi par les ordres de la direction, il enrichit à tour de rôle une série d'obsessions à commencer par son histoire communiste et celle de l'Autre lui-même, tout en nourrissant de nombreux thèmes récurrents.

Né en Tasmanie où son père triestin avait émigré, le narrateur y a commencé une vie de militant et d'agitateur. Expulsé d'Australie en 1932, le voici revenu sur la terre des ancêtres, à cheval sur l'Italie et la Yougoslavie. On est alors au temps de l'antifascisme et son Parti l'envoie dans les Brigades internationales : en Espagne il découvre les oppositions internes au camp révolutionnaire qui le conduisent à l'échec. Cippico devient ensuite un résistant contre les Allemands en Yougoslavie : il assiste à la division entre partisans de Tito et de Mihajlovic, et entre Serbes et Croates, avant d'être déporté à Dachau dans l'empire du « dragon ». La libération venue, à son retour à Trieste, on l'envoie rejoindre les ouvriers communistes de Monfalcone que le Parti stalinien destine à la Yougoslavie de Tito pour construire le nouveau monde communiste. Mais en 1948, le schisme à l'intérieur du monde communiste tourne au drame pour Cippico : avec ses camarades staliniens, le voici incarcéré à Goli Otok, l'île Nue c'est-à-dire sans arbres, sur la côte dalmate. Ce camp de concentration (qui ne fermera qu'en 1989) constitue sa « double dose » de punition et aussi l'origine de « ses troubles délirants ». Cippico a réussi à s'en échapper et en 1951 il émigre en Australie comme tant d'autres réfugiés et s'installe à Hobart. Quand arrive 1991, il s'effondre en même temps que l'Union soviétique : il est désormais mûr pour l'asile.

L'alter ego, Jorge Jorgenson, nous fait remonter à l'époque des guerres de la Révolution et de l'Empire et vivre de multiples navigations y compris chasse à la baleine et escales à Tahiti. Avant d'assister à la bataille de Waterloo, le jeune Danois est témoin du siège de Copenhague par l'amiral Nelson et de la destruction du Palais royal. Passé dans le camp adverse, il tente une fâcheuse expédition en Islande, d'où les Anglais l'expédient au lointain bagne de Tasmanie, ex-terre de van Diemen. Tant d'épisodes forment « un mémorial picaresque » selon l'expression de la 4ème de couverture, à ceci près que l'intention satirique du picaro ne me paraît pas très présente étant donné la lecture tragique de l'histoire sur laquelle insiste l'auteur, une histoire faite d'échecs et de barbaries.

« L'Histoire, enseignait le Parti, ou plutôt la préhistoire sanguinaire dans laquelle nous vivons et nous vivrons jusqu'à ce que le monde soit sauvé par la révolution finale, se trouve dans la tragique nécessité de combattre la barbarie avec des moyens barbares. De sorte qu'on ne comprend plus qui est le barbare, Tito ou Staline, eux ou nous, Nelson ou Bonaparte… » (p. 31 de l'édition folio). L'exemple le plus explicite de cette vision tragique de l'Histoire concerne l'attaque anglaise contre Copenhague en 1801 : le récit du bombardement dirigé par l'amiral Nelson est même repris à la fin du livre. « Nelson braque sa longue vue mais il la met devant son œil bandé, il ne peut pas voir le drapeau blanc et ne fait pas cesser le feu. C'est ainsi qu'arrivent les catastrophes, un défaut de vision, un malentendu, le timonier qui ne voit pas l'écueil parce qu'il regarde ailleurs ; la mort est un vieux pirate borgne, elle ne voit pas devant elle et crie ses ordres à l'aveugle. » (p. 446). Ou plus sèchement : « L'Histoire est une longue vue placée devant un œil bandé » (p. 120). Dans ces conditions, le titre du roman tient donc de l'évidence.

Ailleurs, c'est l'extermination des aborigènes de Tasmanie, pourchassés en brousse par les bagnards armés, qui relance à de multiples reprises la coloration tragique du roman, mais ce n'est pas tout, le tragique et la barbarie viennent même de plus loin. Le recours à l'antique mythe de Jason, de Médée, et des Argonautes est en effet une autre voie récurrente dans le déluge verbal de Cippico/Jorgenson. La Toison d'or se métamorphose en drapeau rouge — « rouge de notre sang et de celui du monstre » — et le supérieur de Cippico à Trieste, le camarade Blasich, est lecteur et spécialiste des “Argonautiques” d'Apolonios de Rhodes : rien d'étonnant à cela puisque dix ans plus tôt le mythe de Jason figurait dans Microcosmes au chapitre des “Absyrtides” ; Absyrte c'est le frère et la victime de Médée, l'histoire ayant migré de la Colchide à l'Adriatique, là justement où Maria, la maîtresse de Cippico, sacrifie son frère le combattant tchetnik pour que son amant s'échappe.

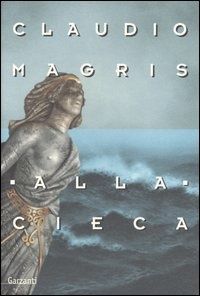

« J'ai aimé la mer plus que la femme, avant de comprendre que la femme et la mer c'est la même chose » (p.100). Marie, Maria, Mariza, etc, les femmes aimées sont autant de figures de proue. Pensionnaire de l'asile triestin, Cippico devenu octogénaire sculpte en série ces images de bois du temps de la marine à voile et nul ne s'étonnera que la couverture de l'édition folio soit justement une image de figure de proue comme dans l'édition originale d'Alla cieca, chez Garzanti en 2005. « En haute mer, quand on rencontre le Hollandais Volant et qu'arrive l'inévitable naufrage, la tradition veut que le marin, pour se sauver, s'agrippe à la figure de proue. » (p. 186). Ici, la tradition est respectée.

• Claudio Magris. À l'aveugle. Traduit par Jean et M.N. Pastureau. Gallimard, 2006 (Folio, 2008), 451 pages.

/image%2F0538441%2F20230711%2Fob_103fad_wodka.png)