Random House a publié en 1987 cet énorme "Empire" d'Eugen Luther Gore Vidal, décédé en 2012, et largement méconnu en France. Aller au bout de sa lecture est comme une aventure mais écrire une telle montagne de fiction et d'histoire l'est encore bien davantage quand on apprend que ces huit cents pages font partie de "Narratives of Empire", un cycle de sept romans sur l'histoire des États-Unis — ce qui apparaît mal avec des éditions françaises dispersées entre des éditeurs différents, trois n'étant pas traduits. Dans "Empire" de nombreuses allusions renvoient aux volumes 1, 2 et 3, principalement en ce qui concerne les ascendants de Caroline et Blaise Sanford. Caroline est descendante de Burr via un enfant illégitime.

La consultation de Wikipedia permet de donner un aperçu d'ensemble :

1. "Burr" chez Belfond (1978). Publié en 1973 par Random House comme les quatre suivants. En 1800, Aaron Burr a failli être élu Président. Sa vie est racontée par Charles Schermerhorn Schuyler, grand-père de Caroline.

2. "Lincoln" chez Julliard (1985). La vie du libérateur des Noirs et fondateur du parti Républicain est rapportée par divers narrateurs dont John Hay son secrétaire particulier qui deviendra Secrétaire d'Etat dans "Empire".

3. "1876" (non traduit). Après trente ans passés en Europe, Charles Schuyler regagne l'Amérique avec sa fille, Emma, la Princesse d'Agrigente. William Sanford, épouse successivement Denise puis son amie (et rivale) Emma ; elles sont respectivement les mères de Blaise et de Caroline dont on suit la carrière dans la presse en lisant "Empire".

4. "Empire" chez Galaade (2006). C'est l'époque des présidences de McKinley et de Theodore Roosevelt et de la fortune de W.R. Hearst tandis que Caroline s'installe dans la capitale fédérale. Après la mort de son fiancé elle entame une liaison avec le parlementaire James B. Day.

5. "Hollywood" chez De Fallois/L'Âge d'homme (1990). W. R. Hearst et Caroline Sanford gagnent Hollywood : Caroline devient productrice et actrice sous un pseudonyme tandis que Woodrow Wilson lance l'Amérique dans la Guerre mondiale.

6. "Washington D.C." (non traduit) - C'est en fait le premier volume publié, en 1967 chez Little & Brown ; il couvre la période de 1937 au début de la Guerre froide, années reprises dans le volume suivant, toujours avec James B. Day et Blaise Sanford.

7. "Golden Age" (non traduit). Ce volume a terminé la série en 2000 mais édité par Doubleday.

——————————————————————————————

Revenons à "Empire". L'intrigue est centrée sur la vie de Caroline Sanford entrelacée avec deux thèmes politiques. L'un est l'accession des Etats-Unis à la puissance mondiale, c'est le thème de l'Empire américain, traité en observant la vie politique des Etats-Unis entre 1898 et 1906, sous les présidences de William McKinley et de Theodore Roosevelt. L'autre est l'avènement d'un quatrième pouvoir, celui des médias, sous la forme de la presse populaire où William Randolph Hearst impose un nouveau style journalistique plus accrocheur. « Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé mais ce qu'on dit s'être passé.» En 1898, à la mort de leur père, Blaise et Caroline sont des héritiers fortunés, mais Caroline Sanford doit attendre ses 27 ans et non ses 21 ans pour en profiter, car le testament de son père, écrit dans son château en France, contient le chiffre 1 à la française ce qui en Amérique est lu comme un 7. Les deux héritiers font chacun le choix d'investir dans les journaux, Blaise rejoint l'équipe de W.R. Hearst à New York, tandis que Caroline achète un titre qui l'amène à s'installer à Washington. Elle s'efforce de rendre son journal profitable grâce à des articles à sensation. En même temps elle parvient à se faire reconnaître dans la bonne société washingtonienne et à y développer une vie mondaine jusqu'alors inexistante car « la moitié sont des politiciens et l'autre moitié sont des nègres » selon le futur amant de Caroline. Celle-ci a d'abord fréquenté la famille du Secrétaire d'Etat John Hay et est devenue la fiancée de son fils avant que le Président ne le nomme consul en Afrique du Sud. Au retour de Pretoria, sa mort accidentelle ne fait pas de Caroline une quasi-veuve inconsolable : un beau congressiste déjà marié, James Burden Day, lui fait découvrir les plaisirs de la chair et ainsi naît une fille, Emma. Pour lui donner un père, Caroline épouse civilement son avocat incompétent et endetté : un lointain parent qui lui permet de garder son patronyme et de continuer sa vie de femme indépendante — « Elle n'avait aucune intention de coucher avec [lui]»—, et son travail de chef d'entreprise : un choix de vie qui ne cesse d'interroger la bonne société surprise de la voir afficher quelque activisme féministe en gérant un journal. « C'est étonnant ce qu'elle a réussi à en faire, pour une femme » : même Hearst le dit.

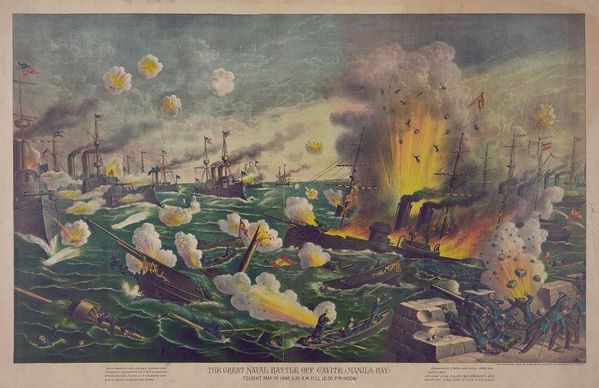

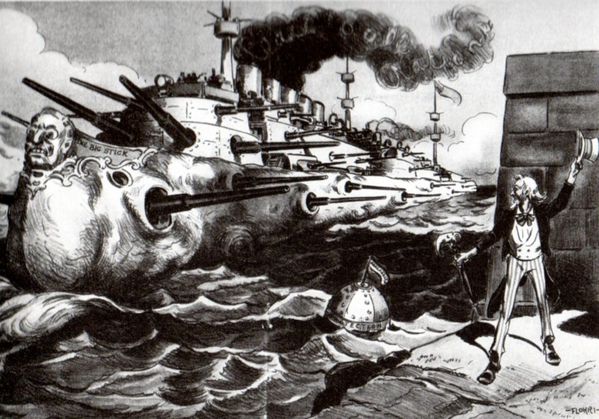

Pendant ce temps l'Amérique devient une puissance impérialiste, forte de sa prospérité industrielle et de sa nouvelle flotte de guerre. La presse de Hearst ayant poussé à la guerre contre l'Espagne les Etats-Unis s'emparent des Philippines grâce à l'amiral Dewey (illustration ci-dessous), de Guam, et de Porto-Rico (traité de Paris, 10 décembre 1898). Ils s'agrandissent aussi des îles Hawaï et reprennent le projet de canal de Panama. Et surtout, ils ont "libéré" Cuba du colonialisme espagnol.

La flotte de l'Amiral Dewey devant Manille

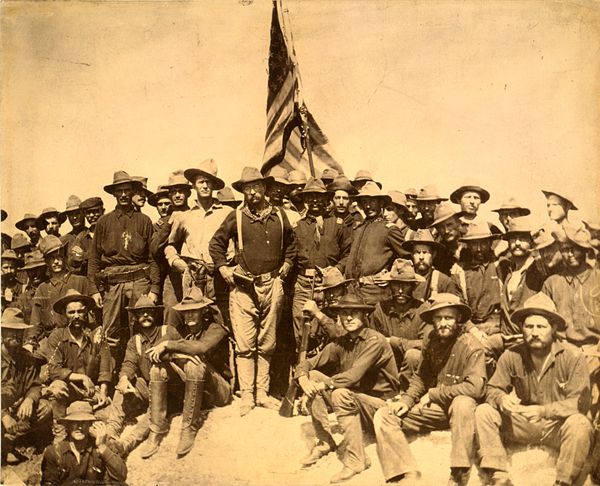

Le Secrétaire à la marine qu'est Theodore Roosevelt est devenu un héros national à Cuba en participant à la bataille à la tête du régiment des "Rough Riders" (photo).

Cette popularité lui a permis d'être élu gouverneur de l'Etat de New York. Hostile à la corruption qui caractérise alors les partis, il est entré en conflit avec l'appareil du parti républicain —dont le boss est Mark Hanna— qui s'en débarrassa en poussant vers la vice-présidence en 1900 ce "damned cow boy".

L'été suivant, le 6 septembre 1901, l'assassinat du président McKinley par un anarchiste fit de Teddy le chef de l'état. Il financera la campagne pour sa réélection avec les dons des milliardaires du pétrole, de l'acier ou des chemins de fer, ce qui amène Hearst et les Sanford à se lancer dans le journalisme "muckracker" — dénonçant la corruption constituée par le financement des partis par les milieux d'affaires.

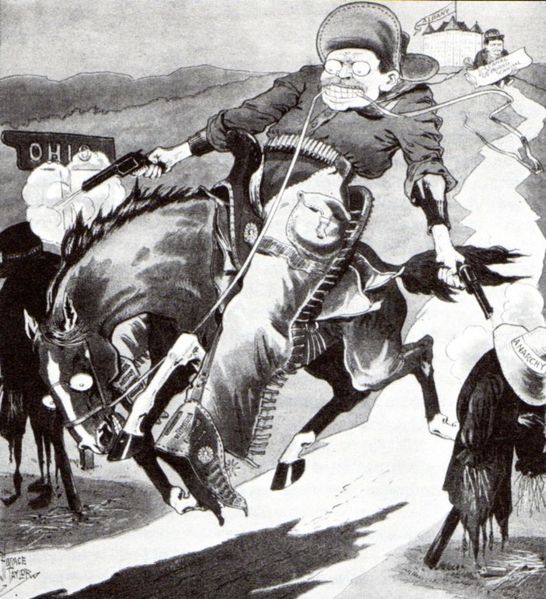

La politique impériale de McKinley et surtout de Theodore Roosevelt a été qualifiée de politique du "gros bâton" et les caricaturistes se sont déchaînés à son sujet.

Ayant pris pied aux Philippine, les Etats-Unis visent le marché chinois. McKinley a inventé l'expression "la porte ouverte" pour qualifier sa politique pour déverser en Chine les produits d'une industrie devenue la première du monde.

L'acmé du roman — puisqu'il faut y revenir— consiste peut-être en l'entrevue orageuse à la Maison Blanche de Hearst « propriétaire de huit journaux » et de Roosevelt qui ne représentera pas : la presse est devenue capable de menacer voire de renverser l'exécutif. Notons au passage que Gore Vidal a écrit ce roman dans les années qui ont suivi le scandale du Watergate qui poussa Nixon à démissionner (1974).

En dehors des aventures des Sanford et des Hearst, en dehors des chroniques de la Maison Blanche, "Empire" est aussi une (re)découverte de l'évolution de la vie quotidienne et de la société autour de 1900. L'automobile commence sa percée : McKinley a essayé de conduire, Theodore Roosevelt a pris le volant et heurté un tramway, sa fille Alice conduit la voiture de l'ambassadeur de Russie avant d'acheter la sienne une fois mariée. L'immigration est en train d'emporter l'Amérique loin de « la pureté édénique du paradis originel », avec les minorités allemande, irlandaise, etc, qui se font remarquer tandis que la domination "wasp" est battue en brèche : « maintenant nous avons en plus le rebut, la lie, la piétaille levantine, la racaille d'Europe centrale, et les Juifs, les Juifs…» s'échauffe l'oncle Henry. La classe ouvrière n'est guère prise en considération par le pouvoir et le socialisme n'a pas la cote chez les gens biens ; même le parti progressiste passe pour une fantaisie sans intérêt quand les conventions électorales se réunissent dans des atmosphères de fête, dans le contexte de l'Exposition universelle de Saint Louis. Mais avouons que d'autres lectures, romans comme essais, seraient plus efficaces pour connaître l'Amérique de 1900 et que les interminables pages de conversations de salon avec une multitude de protagonistes —à commencer par le premier chapitre dans la résidence d'été de l'ambassadeur américain en Angleterre— manquent à plusieurs reprises de faire capituler le lecteur. Il faut attendre la page 500 pour être plus à l'aise, mieux voir les facettes de Roosevelt et Hearst, et derrière les personnages réels, s'intéresser un peu plus à la vie des héros de fiction, vibrer (un peu) pour Caroline, ses amours et sa fille, et ses ruses aussi.

Gore Vidal. "Empire". Traduit par Gérard Joulié. Galaade, 2008 (Livre de Poche, 2010, 826 pages).

• Les trois caricatures sont extraites de l'ouvrage d'Yves Henri Nouailhat, Les Etats-Unis 1898-1933. L'avènement d'une puissance mondiale. Editions Richelieu, 1973, 412 pages.

/image%2F0538441%2F20230711%2Fob_103fad_wodka.png)