Beyoğlu est un quartier d'Istanbul. « Littéralement, le Fils du Bey. Le bey, celui qu'on appelle comme ça ici dans notre rue, la rue Erzurum, c'est le père, et ce père a un fils et ce fils c'est moi. » Le narrateur, un scientifique d'origine turque, très intégré dans la société française et anglaise, dont il parle les langues peut-être mieux que le turc partiellement oublié, retourne brièvement à Istanbul où il est né. Ce séjour provoque un roman où se croisent, d'un chapitre l'autre, l'évocation du passé et de l'actualité, les deux temps se refermant sur le départ pour l'Occident.

Beyoğlu est un quartier d'Istanbul. « Littéralement, le Fils du Bey. Le bey, celui qu'on appelle comme ça ici dans notre rue, la rue Erzurum, c'est le père, et ce père a un fils et ce fils c'est moi. » Le narrateur, un scientifique d'origine turque, très intégré dans la société française et anglaise, dont il parle les langues peut-être mieux que le turc partiellement oublié, retourne brièvement à Istanbul où il est né. Ce séjour provoque un roman où se croisent, d'un chapitre l'autre, l'évocation du passé et de l'actualité, les deux temps se refermant sur le départ pour l'Occident.

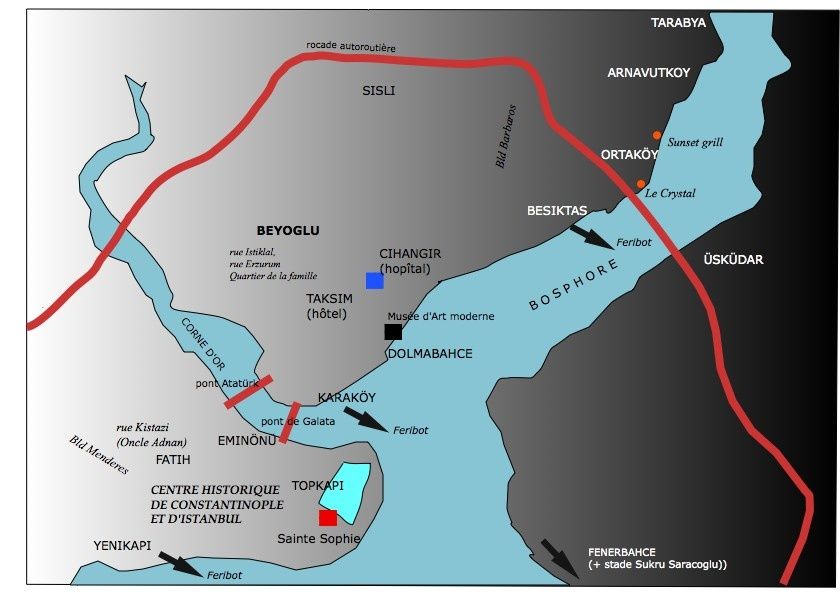

C'est l'époque des pogroms (1955) au nom de la « turquitude » contre les Grecs et les Arméniens du quartier de Beyoglu, scènes dramatiques qui marquent le jeune garçon et provoquent le déménagement de sa famille d'accueil près du parc Fatih. « On est allés chercher Ömer et tante Belma à Tarabya, en voiture avec l'oncle. Sur le chemin du retour, on a pris la route côtière jusqu'à Ortaköy et, là aussi, on a vu que les maisons avaient été marquées à coups de peinture rouge avant d'être vidées. Certaines avaient brûlé. Dans la rue principale qui traverse le village, devant les yali colorés qui étaient encore debout, il y avait des voitures retournées et carbonisées…» Peu après, le fils ira rejoindre le père à Paris, un paquebot le déposant à Marseille.

La circulation dans la métropole est gênée par les embouteillages malgré les grands travaux entamés par le Premier Ministre Adnan Menderes dans les années 50-60. Sur la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara, la navigation est intense grâce au « vapur » autrement dit le « feribot ». La Ville se contemple dans les couchers de soleil sur la Corne d'Or, dans les pérégrinations dans les quartiers riches des souvenirs personnels ou des errances finales, sur les quais, les rendez-vous dans les bars ou restaurants (Le Crystal, le Sunset Grill). Rien d'un guide touristique : on ne visite pas Topkapi ; on ne visite pas la Mosquée bleue. Il serait intéressant de comparer avec l'Istanbul d'Orhan Pamuk…

• Avec ces descriptions nombreuses : des rues, des quais, des pêcheurs, des boutiques, des boutiquiers, des matches de football retransmis à la radio, — notamment celui des Canaris jaunes de Fenerbahçe contre les Aiglons noirs de Beşiktaş, au stade Şukru Saracoğlü, c'est-à-dire de l'Autre Côté — le récit pousse quelquefois le lecteur à la limite de la saturation. Ce sentiment d'étouffement contribue justement à créer comme une impression de malaise. C'est précisément ce qui guette le narrateur de retour dans sa ville natale, où personne ne le reconnaît plus ! C'est finalement une réussite remarquable que ce premier "roman", personnel, urbain et familial, jamais superficiel et dont on espère qu'il sera couronné en cette saison des prix.

• David BORATAV - Murmures à Beyoğlu - Gallimard, 2009, 355 pages.

/image%2F0538441%2F20230711%2Fob_103fad_wodka.png)